![]()

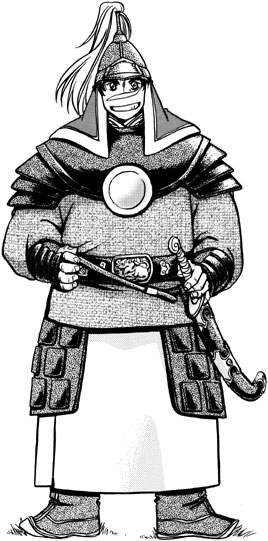

| ■鎧■ これは高級将官バージョン。 チェインメイルや皮製で、軽くて硬い。(なめしていない皮の硬さは、たとえばアメリカのカウボーイたちが「メキシカン・アイアン」と呼んでいたりするほどの硬度です。殴ったら手首挫くってさ。) モンゴルでは武器や装備は支給されず、弓矢や刀から補修用の針と糸まで、自腹で揃えておくのが兵士の義務だった。その代わりに、戦利品をもらって帰るのだ。 もっとも、本当に鎧を着ていた兵士は少なく、10人に1人くらいとも言われている。囲んで遠矢を射掛けるだけなら、普通のデールで十分だった。 (というか、自腹でここまで揃えられん) (これは見栄えを良くするために革とチェインメイルを重ねて描いてるけど、本当はどちらかだけですね) |

■既婚女性の服飾■ 小さな帽子と、平らに大きく結った髪、肩の盛り上がりなどが既婚の象徴。 遊牧民は基本的に全財産を身につけてます。(ハーンの王妃じゃ物理的にムリだろうけど) 普段着のデールでは男女の形に違いはないが、既婚女性は帯をしなくなる。(遠出しなくなるからだとか) ■刀■ 反りのきいた環刀。片手で振り回すため、幅はそれほど広くない。日本刀がもっと反ったような感じ。モンゴルの主要武器は、何といっても弓であり、刀はさんざん射すくめて戦闘能力を失った敵に止めを刺すときくらいにしか使わなかった。白兵戦はほとんどやらないのだ。(危ないからね) ちなみに日本刀は日元貿易の日本の売り物の目玉商品のひとつ。見栄えがするし、品質いいし、元でも、そのあとの明でも、将官が競って装備していた。 |

■帽子(マラガイ)■ その人の魂が宿るとされる大切なもので、寝るとき以外は常にかぶっている。紫外線が強いので、頭を守るためにも必要だった。 「(帽子をかぶらない)黒い頭」は一般庶民、下々の者という意味。帽子がステイタスだったことがわかる。 折り返し部分に毛皮を使ったものもあり、寒い時には下ろして耳を守る。 風で飛ばないようにリボンで縛る。帽子の後ろに飾り用のリボンがつくこともある。リボンの先に飾りの石をつけたりする。(遊牧などの動くことが多い社会性の人は、ヒラヒラ飾りのあるものが大好きなのです)  |

■蒙古服(デール)■ 馬で走っても風がふところに入らないようにダブルの身ごろ。(チンギスの時代にはまだ詰襟ではなかったとの説も濃厚) 旅先では服がそのまま布団代わりになるので、裾は割れてない。(さんざん割れて描いちゃったよ、まいったねυ) 男女ともほぼ同じ形だが、文様や袖、襟の形など、こまかい形状は地方によって異なる。 腰のところで帯をして、ふところをポケット代わりに使うので、めったに帯は解かない。 袖が筒状で細く、普段は折り返し、寒い時には伸ばして手を隠す。(これだと手袋をしなくても指を守れるし、袖口から寒風が入らない) 素材はフェルトや綿、晴れ着は絹など。 冬には内にも外にも毛皮をつけたり、綿入れ半天のようにした物もある。  |

|

|

||||

| ■靴(グトゥルク)■ 内外二重構造になっているが、普通は一緒に重ねて履く。ヒールはなく、底が平らな乗馬靴なので、長く歩くには向いてない。 つま先が上に曲がっている。地面を傷つけないためとか説はいろいろあるけど、立て膝するのにとても便利な形状。 靴下には風呂敷のような大きな布を足に巻き、ほどけないうちに靴につっこむ。この方式はロシアに伝えられたらしく、ソ連を経て現在のロシア軍も軍用ブーツや靴下としてそのまま使っているらしい。寒いところでは便利なのだろう。 靴の中を空に向けて干すと雷が落ちるという迷信があるので、靴を干す時は気をつける。 |

戦靴では内側に鉄片を縫い付けたりした |

■鞍(イメル)■ 立ち鞍と呼ばれる、騎射するのに便利な小型の鞍。(重さ3kg、長さ40cmほど)立って乗るのが基本なので、座るときにはお尻をちょっとずらす。体重を前にかけるだけで馬は前進するように調教されている。 馬を下りたら鞍を外して、汗拭き用のヘラで汗をしごいて拭いてやる。  |

■馬■ 呼び方は毛色や年齢、性格などの組み合わせで、何百種類にもなる。(日本のように特別な1頭に名前をつけてずっと乗るようなことはない) 学名モンゴリアン・ポニーと分類されているとおり、小柄で頑丈。体高(肩骨まで)は130〜40cm、頭を立ててもだいたい大人の身長くらい。小柄なので全力疾走しても時速30kmくらいしかでないが、タフなので長く走り続けられる。 戦争の時は一般兵でも4〜5頭の替え馬を連れていき、馬が疲れたら走りながら次の馬に乗り換えた。食事や睡眠も馬上でとり、食料が足りない時は馬の首に傷をつけて血を飲むこともあった。 馬は行軍中でも雪の下から草を掘り出して食べることができるので、穀物飼料は必要なく、草原さえあればどこまででも進軍できた。 普通の進軍は1日22.3km程度だが、モンゴル軍が本気で高速移動を開始すると一日100km以上の行軍が続くこともザラだった。草原を走るとひづめがちょうどよく磨り減るので、蹄鉄もつけない。 |

|

|

||||